Die Ruine des Kurländer Palais 2004.

Wiederaufgebautes Kurländer Palais. Wikimedia Commons

|

Die Ruine des Kurländer Palais 2004. |

Wiederaufgebautes Kurländer Palais. Wikimedia Commons |

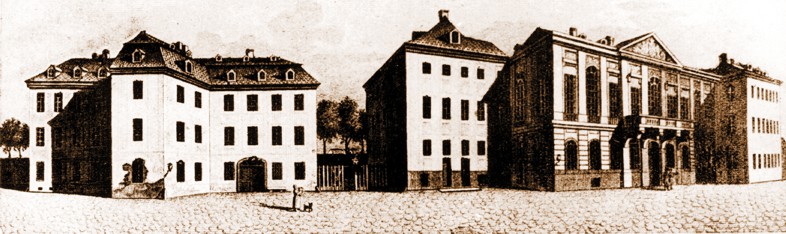

Das Kurländer Palais befindet sich unweit der Frauenkirche am

Tzschirnerplatz (vormals Zeughausplatz 3) zwischen Neumarkt und

Carolabrücke. Es wurde von dem Oberlandbaumeister Johann Christoph Knöffel

von 1728 bis 1729 für den Minister Graf von Wackerbarth, den

Generalfeldmarschall unter August dem Starken, errichtet. Seinen Namen

verdankt das Palais einem Sohn Augusts, dem Prinz Karl von Sachsen, der

als Herzog von Kurland später dort lebte.

Ab 1813 diente das Kurländer Palais als Lazarett für kranke

und verwundete Soldaten, dann erfolgte ein Umbau durch Christian Friedrich

Schuricht (1753–1832). Unter seiner Verantwortung entstand die

›Chirurgisch-Medizinische Akademie‹ mit dem angeschlossenen

Hebammeninstitut.[1]

Die ›Chirurgisch-Medizinische Akademie‹ in Dresden im Kurländer Palais. Archiv: Dr. Hainer Plaul.

Am 15. August 1845 begann dort ein wichtiges Kapitel für die heutige

Karl-May-Forschung. Sechs Monate lang ließ sich Mays Mutter Christiane

Wilhelmine als fleißige Schülerin zur Hebamme ausbilden. Über jene Zeit

schrieb später Karl May:

»Während ihrer Abwesenheit führte Vater mit Großmutter das

Haus. Das war eine schwere Zeit, eine Leidenszeit für uns alle. Die

Blattern brachen aus. Wir Kinder lagen alle krank. Großmutter tat fast

über Menschenkraft. Vater aber auch. Bei einer der Schwestern hatte sich

der blatternkranke Kopf in einen unförmigen Klumpen verwandelt. Stirn,

Ohren, Augen, Nase, Mund und Kinn waren vollständig verschwunden. Der Arzt

mußte durch Messerschnitte nach den Lippen suchen, um der Kranken

wenigstens ein wenig Milch einflößen zu können. Sie lebt heute noch, ist

die heiterste von uns allen und niemals wieder krank gewesen. Man sieht

noch jetzt die Narben, die ihr der Arzt geschnitten hat, als er nach dem

Munde suchte.

Diese schwere Zeit war, als Mutter wieder kam,

noch nicht ganz vorüber, mir aber brachte ihr Aufenthalt in Dresden großes

Glück. Sie hatte sich durch ihren Fleiß und ihr stilles, tiefernstes Wesen

das Wohlwollen der beiden Professoren Grenzer und Haase erworben und ihnen

von mir, ihrem elenden, erblindeten und seelisch doch so regsamen Knaben

erzählt. Sie war aufgefordert worden, mich nach Dresden zu bringen, um von

den beiden Herren behandelt zu werden. Das geschah nun jetzt, und zwar mit

ganz überraschendem Erfolge. Ich lernte sehen und kehrte, auch im übrigen

gesundend, heim.«[2]

Hainer Plaul gebührt das Verdienst, bereits vor über 30 Jahren einen umfassenden und gut recherchierten Beitrag über die frühen Kindheitsjahre Karl Mays verfasst zu haben:

»Der erste Direktor der 1814 neu eröffneten Hebammenschule

und des Entbindungsinstituts war der damals noch wenig bekannte, später

aber berühmte Arzt, Maler und Schriftsteller, Freund Goethes und Alexander

von Humboldts und Leibarzt dreier sächsischer Könige, Carl Gustav Carus

(1789–1869). Ihm folgte 1828 Carl Friedrich Haase (1788–1865), der über

Christiane Wilhelmine Mays Bewerbung positiv entschieden hatte. Aber er

wurde nicht ihr Lehrer. Ihre Ausbildung erhielt sie durch seinen

Nachfolger, den am 1. 8. 1845 als Direktor verpflichteten Professor der

Geburtshilfe Woldemar Ludwig Grenser (1812–1872). Ihm zur Seite stand die

Oberhebamme Joh. Friedericke Schulz (1800–1856), die zwischen 1829 und

1846 (30. 6.) hier ihren Dienst versah.«[3]

Dienstsiegel der ›Chirurgisch-Medizinische Akademie‹. Archiv: Hainer Plaul.

Unter dem Vorsitz von Johann Ludwig Choulant (1791–1861) bestand

Christiane Wilhelmine May die Prüfung zur Hebamme am 13. Februar 1846 mit

der besten Note »vorzüglich gut«. Wenige Wochen später wird sie am 19.

März als Hebamme von Ernstthal (heute Hohenstein-Ernstthal) verpflichtet.

Christiane Wilhelmine May wurde viel Nervenstärke abverlangt, – Hunger und Krankeiten waren die ständigen Begleiter ihrer frühen beruflichen Tätigkeit. Die Zustände in jener Zeit sind mit den Bedingungen in den heutigen Entwicklungsländern vergleichbar. Das Elend verschonte auch ihre eigene Familie nicht: Neun von vierzehn Kindern starben in frühester Kindheit.

Harald Mischnick hat die Sterbefälle

kleiner Kinder in Mays Geburtsstadt untersucht. Als Quelle diente das

Totenbuch der Ernstthaler Sankt-Trinitatis-Kirche. Bedrückend ist das

Ergebnis. Viele Kleinkinder waren an »Schwäche« gestorben: 17 Kinder 1844,

18 Kinder, 1845, 10 Kinder 1846, 15 Kinder 1847, 10 Kinder 1848. Vorher

und nachher ist die Eintragung dieser Todesart nicht nachweisbar.

Der Ernstthaler Markt mit der Sankt-Trinitatis-Kirche um 1842. Archiv: Dr. Hainer Plaul.

Todesarten bei Kindern bis zu 6 Jahren in Ernstthal. Nicht erfasst:

Zahnkrankheit, Schwämmchen.

1840

Mindestens 33 Blatterntote ab 14. 7. bis Jahresende unter 93 Sterbefällen.

(Karl Mays Schwester Auguste Wilhelmine, * 17. 12. 1837, überlebte)

1842

Schwach geboren 10

Verzehrung 1

Auszehrung 1

1843

Schwach geboren 3

Drüsenkrankheit 1

Schwämme 1

Fieber 1

Entkräftung 2

Schwachheit 1

1844

Schwäche, 2 Wochen 2 Tage

Veitsblattern, 11 Monate

Schwäche, 1 Monat 2 Wochen 2 Tage

Schwäche, 2 Jahre 5 Monate 2 Wochen

Schwäche, 2 Monate 2 Wochen 2 Tage

Schwäche, 1 Woche 5 Tage

Schwäche, 3 Wochen 2 Tage

Schwäche, 1 Jahr 2 Monate 1 Woche 6 Tage

Schwäche, 4 Monate 3 Tage

Schwäche, 10 Monate

Schwäche, 4 Monate

Schwäche, 4 Monate 1 Woche 5 Tage

Schwäche, 1 Monat 4 Tage

Schwäche, 1 Woche 4 Tage

Schwäche, 4 Monate 3 Wochen 2 Tage

Schwäche, 15 Monate

Schwäche, 1 Monat 1 Woche 2 Tage

Schwäche, 1 Monat 1 Woche 4 Tage

Schwäche, 4 Wochen

1845

Schwäche, 4 Wochen 5 Tage

Schwäche, 4 Monate 1 Woche 3 Tage

Schwäche, 1 Jahr 4 Monate 3 Wochen 5 Tage

Schwäche, 2 Monate 3 Wochen 2 Tage

Schwäche, 2 Tage 12 Stunden

Abzehrung, 1 Jahr 11 Monate

Schwäche, 1 Monat 3 Wochen

Schwäche, 2 Monate 2 Wochen 6 Tage

Abzehrung, 3 Jahre 2 Monate 1 Woche 2 Tage

Schwäche, 5 Monate 1 Woche 1 Tag

Schwäche, 6 Monate 1 Woche 2 Tage

Diarrhoe, 2 Jahre 1 Monat 1 Woche

Schwäche, 7 Monate 3 Tage

Schwäche, 4 ½ Tage

Schwäche, 11 Tage

Schwäche, 16 Stunden

Schwäche, 2 Tage 14 Stunden

Diarrhoe, 1 Monat 2 Wochen 4 Tage

Schwäche, 5 Monate 3 Wochen 3 Tage

Schwäche, 1 Tag 8 Stunden

Schwäche, 9 Tage

Schwäche, 3 Wochen 2 Tage

1846

Schwäche, 2 Monate 3 Wochen

Schwäche, 2 Wochen 5 Tage

Schwäche, 1 Monat 2 Wochen 2 Tage

Schwäche, ¾ Stunde

Schwäche, 3 Tage

Schwäche, 4 Wochen 1 Tag

Schwäche, 3 Monate 2 Wochen 4 Tage

Schwäche, 1 Tag 18 Stunden

Schwäche, 11 Tage

Schwäche, 1 Woche 3 Tage

1847

Schwäche, 2 ½ Tage

Schwäche, 19 Stunden

Schwäche, 1 Monat 1 Tag

Schwäche, 11 Wochen 2 Tage

Schwäche, 9 Stunden

Schwäche, 4 Tage 4 Stunden

Schwäche, 3 Wochen 2 Tage

Schwäche, 1 Monat 2 Wochen 3 Tage

Schwäche, 2 ½ Stunden

Schwäche, 19 Stunden

Schwäche, 1 Monat 2 Tage

Schwäche, 11 Wochen 2 Tage

Schwäche, 4 Tage 4 Stunden

Schwäche, 3 Wochen 1 Tag

Schwäche, 1 Monat 2 Wochen 3 Tage

1848

Schwäche, 1 Stunde

Schwäche, 1 Monat 5 Tage

Schwäche, 2 Tage

Schwäche, 23 Stunden

Schwäche, 2 Jahre 2 Monate 2 Wochen 5 Tage

Schwäche, ½ Stunde

Schwäche, 1 Monat 2 Tage

Schwäche, 7 Monate

Schwäche, 2 Monate 2 Tage

Schwäche, 3 Monate 1 Woche

Danach verschwindet die Todesart »Schwäche«. Ein enger Zusammenhang mit der Hungersnot lässt sich deutlich aus der Tabelle ableiten. Aus Mays Heimatstädten, Hohenstein und Ernstthal, sind folgende Details überliefert:

»1842 war ein sehr trockener und heißer Sommer. Von der Saatzeit an hat es 6 bis 7 Wochen gar nicht geregnet und ist beinahe den ganzen Sommer in hiesiger Gegend kein Gewitter mit Regen gewesen. Es trat allgemeiner Wassermangel ein, so daß vieles Korn nicht gemahlen werden konnte und daher bloß geschrotet wurde. […] Das Vieh mußte außerordentlich leiden und viele Rinder wurden fast ganz dürr und mager dahin geschlachtet. … 1843 entstand wegen Mangel an Schlachtvieh hoher Preis des Fleisches. […]«[4]

»Ja es sind neuerdings [1844] in der That Fälle hier

vorgekommen, daß Menschen, die sich zu betteln schämten, buchstäblich

verhungert sind. Denn es ist, besonders in kinderreichen Familien, gar

nicht selten, daß oft mehrere Tage lang kein Bissen Brod zu zehren ist und

einige Kartoffeln in Maßen gekocht und mit Salz genossen, machen oft das

einzige Nahrungsmittel dieser Unglücklichen aus. Aber in gar vielen

Familien sind auch die Kartoffeln schon aufgezehrt, oder gehen auf die

Neige, und dann ist völliges Hungerleiden und Betteln unvermeidlich. […],

an Anschaffung der nöthigsten Kleidungsstücke so wie Holz zur Erwärmung

der Wohnungen ist gar nicht zu denken. Betten haben viele Familien nicht

mehr, indem sie selbige veräußern mußten, um aus deren Erlös nur auf

einige Zeit den Hunger stillen zu können, sondern müssen ihre Nächte auf

ärmlichen Lager von oft modernden Stroh durchfrieren.

Es ist in der That herzergreifend, diese

Bejammernswerthen mit bleichen abgehärmten Gesichtern, mit trüben

eingefallenen Augen, aus denen jeder Funke Lebensfreude verloschen ist, …

Schatten ähnlich umherschleichen sehen zu müssen, […]«[5]

Und über hundert Jahre später heißt es in der Jubiläumsschrift ›Ernstthal 275 Jahre‹:

»Das schlimmste Jahr für unsere Stadt war das Jahr 1772. Es

herrschte Hungertyphus. Pfarrer Pölitz, der Vater des späteren Geheimrates

Professor Dr. Pölitz (geb. 1772 in Ernstthal, gestorben 1838 in Leipzig),

verzeichnet 1772 neben 28 Geburten, 46 Verstorbene. ›Im Monat Juli‹,

schrieb er, ›stieg die Zahl der Toten auf 63. Da es nicht möglich war, für

alle Leichen Särge zu schaffen, trugen die Totengräber die Toten in einem

Kasten auf den Gottesacker, legten zwei und zwei in ein Grab und nahmen

den Kasten wieder mit zurück … Der Scheffel Korn (das sind 104 Liter)

kostete 26 Taler.‹

Erst durch die reichliche Ernte nahm im Herbst

1772 die Hungersnot ein Ende.

Ein weiteres Katastrophenjahr muß 1842 gewesen sein. Das Kirchenbuch

berichtet: ›Das Jahr war reich an außergewöhnlichen Naturereignissen und

Unglücksfällen, denn eine ungewöhnlich langanhaltende Dürre des Erdreichs,

herbeigeführt durch glühende Sonnenhitze und Mangel an Regen, brachte

Mangel an Viehfutter und unerhörte Feuersbrünste.‹ Im gleichen Jahr wurde

am 25. Februar der Webersohn Karl May geboren.

Nach 1842 setzten Notzeiten ein. Lassen wir

einmal Karl May, der ja um diese Zeit in Ernstthal lebte, erzählen: Es

waren damals schlimme Zeiten, zumal für die armen Bewohner jener Gegend,

in der meine Heimat liegt. Dem gegenwärtigen Wohlstande ist es fast

unmöglich, sich vorzustellen, wie armselig man sich am Ausgange der

vierziger Jahre dort durch das Leben hungerte. Arbeitslosigkeit, Mißwuchs,

Teuerung und Revolution, diese vier Worte erklären Alles. Es mangelte uns

an fast allem, was zu des Leibes Nahrung und Notdurft gehört. Wir baten

uns von unserem Nachbarn, dem Gastwirt ›Zur Stadt Glauchau‹, des Mittags

die Kartoffelschalen aus, um die wenigen Brocken, die vielleicht noch

daran hingen, zu einer Hungersuppe zu verwenden. Wir gingen nach der

»roten Mühle« und ließen uns einige Handvoll Beutelstaub und Spelzenabfall

schenken, um irgend etwas Nahrungsmittelähnliches daraus zu machen. …

Diese Angaben Karl Mays werden durch die Archive

der Stadt, der Kirche und des Staates voll bestätigt.«[6]

Dieser bemerkenswerte Kommentar stammt aus dem Jahre 1955,

aus DDR-Zeiten, – er ist deshalb bemerkenswert, weil die Werke Mays in der

ehemaligen DDR bis Anfang der 1980er Jahre unerwünscht waren. Aber den

Wahrheitsgehalt seiner Autobiographie ›Mein Leben und Streben‹ konnte und

wollte damals niemand in Frage stellen.

Inzwischen werden jedoch Mays Aussagen kritisch hinterfragt. Diese

Herangehensweise ist aus wissenschaftlicher Sicht richtig, wenn man zu

seriösen Ergebnissen kommen will. Allerdings sind viele Archivalien für

die Forschung nicht mehr zugänglich, so existiert u.a. über Mays Blindheit

kein medizinischer Krankenbericht, zumindest ist er nicht erhalten

geblieben; viele Unterlagen der ›Chirurgisch-Medizinischen Akademie‹

dürften im 2. Weltkrieg verbrannt sein.

May schreibt über seine frühe Kindheit:

»Ich war weder blind geboren noch mit irgendeinem vererbten, körperlichen

Fehler behaftet. […] Daß ich kurz nach der Geburt sehr schwer erkrankte,

das Augenlicht verlor und volle vier Jahre siechte, war nicht eine Folge

der Vererbung, sondern der rein örtlichen Verhältnisse, der Armut, des

Unverstandes und der verderblichen Medikasterei, der ich zum Opfer fiel.

Sobald ich in die Hand eines tüchtigen Arztes kam, kehrte mir das

Augenlicht wieder, und ich wurde ein höchst kräftiger und

widerstandsfähiger Junge, […]«[7]

Zumeist wird May dahingehend interpretiert, dass er sein Augenlicht bereits kurz nach der Geburt verlor. Man kann dies aber auch anders deuten, seine Angaben erscheinen nämlich als Aufzählung: »Daß ich kurz nach der Geburt sehr schwer erkrankte, das Augenlicht verlor und volle vier Jahre siechte […]«. Der Verlust des Augenlichtes kann somit auch später erfolgt sein, zumal sich May ohnehin nicht an dieses Ereignis in so früher Kindheit erinnern konnte. Psychologen schlussfolgern, »daß sehr wenige Ereignisse aus der frühesten Kindheit im Gedächtnis bleiben. Sie glauben, daß Kindern die Gedächtnisfähigkeiten, die man braucht, um irgendetwas anderes als die allereinfachsten Erfahrungen zu kodieren, noch fehlen. Frühe Erinnerungen an Personen hören mit drei bis fünf Jahren abrupt auf. Vor dieser Zeit ist Sprache, die für Erinnerungen so wichtig ist, nicht gut genug entwickelt, um eine Folge von Ereignissen zu kodieren.«[8]

Folgende Fakten lassen sich aus Mays ›Mein Leben und Streben‹ entnehmen: Er wurde nicht blind geboren, war aber bereits kurz nach der Geburt schwer erkrankt, siechte volle vier Jahre und kehrte auch im Übrigen gesundend aus Dresden heim. May erwähnt keine Operation, schreibt über die Fahrt nach Dresden lediglich, um »behandelt zu werden«, was sich irgendwann in den Monaten August 1845 bis Februar 1846 zugetragen haben muss, als Mays Mutter zur Hebamme ausgebildet wurde.

Dass May volle vier Jahre siechte, ist eine Folge der Unterernährung. Der australische Arzt Dr. William E. Thomas vermutet in diesem Zusammenhang bei May eine Rachitis (Englische Krankheit), verursacht durch Vitamin-D-Mangel.[9] Die ›Englische Krankheit‹ ist in Sachsen anhand von Totenbucheinträgen nachweisbar. Allerdings hat Karl May nur einmal die ›Englische Krankheit‹ namentlich in seinem Gesamtwerk erwähnt[10] und nie behauptet an dieser Krankheit gelitten zu haben. Grundsätzlich ist das Erlernen des Laufens für ein blindes Kleinkind – noch dazu geschwächt in Zeiten der Hungersnot – schwieriger als bei einem Sehenden:

»Ein blindes Kind erlernt das Stehen normalerweise im gleichen Alter wie das sehende, es braucht aber wesentlich länger, bis es allein laufen kann. Alle Kinder gehen anfangs in derselben Weise mit auseinander gestellten Beinen, leicht gebeugten Knien und Hüften, die Hände schützend nach vorn oder seitlich des Körpers haltend. Das Körpergewicht liegt auf den Fersen. Mit fortschreitender Entwicklung des Gleichgewichtssinns können sich die sehenden Kinder schneller und sicherer vorwärts bewegen.«[11]

»[…] er kann seine Füße nicht mehr beherrschen und bewegt sich wie ein junger, noch blinder Hund, der nicht laufen kann und, so oft er sich erhebt, immer wieder niederfällt.«[12] – Dieser Satz aus Mays ›Mahdi‹ könnte einen tieferen Sinn haben.

Wahrscheinlich litt Karl May aufgrund der Hungersnot unter einem Vitamin-A-Mangel, einer beginnenden Xerophthalmie (Nachtblindheit, Blindheit bei schlechten Lichtverhältnissen). Wie viele Menschen damals unter Vitamin-Mangelerkrankungen litten, ist unbekannt. Es gibt darüber keine Statistiken. Die erste Krankenversicherung für Arbeiter wurde erst 1883 von Bismarck per Reichstagsgesetz eingeführt. Zur Zeit des Weberelends in den 1840er Jahren war man noch weit davon entfernt. Es gab noch keine Krankenkassen. Hungernde Menschen konnten keinen Arzt bezahlen. Krankheitsfälle, ausgelöst durch Hunger, wurden statistisch nicht erfasst, – denn wo kein Arzt behandelt, gibt es offiziell auch keine Krankheiten. Darüber hinaus wusste man zu jener Zeit noch nichts von ›Vitaminen‹; sie wurden erst im 20. Jahrhundert entdeckt. Die Krankheitsbilder existierten freilich schon damals, nur kannte man die Ursachen noch nicht.

Was Mays Augenleiden betrifft, kommt nach seinen eigenen Angaben und aus medizinischen Gründen nur eine ›funktionelle Blindheit‹ in Betracht, ein Blepharospasmus, der seine Augen fest verschlossen hielt. Der Augenspezialist Prof. Dr. Oskar Eversbusch (1853–1912, der am 18. Januar 1909 die heutige Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München eröffnete – er verwirklichte den Neubau auf dem Areal des früheren Heiliggeist-Spitals[13] schreibt 1911 in seinem Buch ›Die Augen-Erkrankungen im Kindesalter‹:

»Blepharospasmus. […] Der […] hartnäckige sog. entzündliche Blepharospasmus ist in der Regel doppelseitig, auch wenn nur ein Auge krank ist; mit vermehrter Tränenabsonderung und Lichtscheu verknüpft, begleitet der Lidkrampf auch die Rezidive des Hornhautekzems, Wochen und Monate dauernd, mitunter auch gleiche Zeit über die Heilung der Hornhautkrankheit fortbestehend. Der Lidkrampf führt zumal bei jüngeren Kindern – ohne irgendwelche Schädigung der percipierenden Teile des Auges [sic!] – zu einem Verlernen des Sehens, zu einer Schwachsichtigkeit aus Nichtgebrauch, die erst nach Beseitigung des andauernden Lidverschlusses im Laufe mehrerer Wochen durch neues Sehenlernen verschwindet.«[14]

Das Verlernen des Sehens im Kindesalter war damals kein unbekanntes Phänomen:

»Im 3. Lebensjahr stellt sich in der Regel auf Grund

gedächtnismäßig festgehaltener Eindrücke, die zusammengesetzt sind und

eine Anzahl von Einzelheiten enthalten, die Fähigkeit ein, Raumgrößen zu

beurteilen. Weiterhin entwickelt sich durch wiederholte Erfahrungen und

Wahrnehmungen das Erlernen des genaueren Sehens: das Augenmaß, die

Entfernungswahrnehmung, die Tiefenschätzung und das feinere visuelle

Gedächtnis in der Art, daß die Knaben den Mädchen besonders in der

Genauigkeit des Augenmaßes durchschnittlich überlegen zu sein scheinen.

Auch Verlernen des Sehens kommt vor; so als rein psychische Störung, wenn

die Augen eines Kindes vorübergehend durch Blepharospasmus erblindeten;

oder wenn die Augen durch Katarakterblindung für lange Zeit außer Funktion

gesetzt sind. Ähnlich wie von Blindgeborenen, die mit Erfolg operiert

wurden, muß nach Beseitigung der Katarakt und des Lidkrampfes das Sehen

wieder erlernt werden.«[15]

|

|

|

|

Ein herausragendes Werk: ›Die Augenerkrankungen im Kindesalter‹ von Professor Dr. Oskar Eversbusch, Vorstand der kgl. Universitätsklinik und -Poliklinik für Augenkranke in München. |

|

Karl May, der als Kind offenkundig an einem Blepharospasmus litt, unfähig

die Augen zu öffnen – hatte ebenso das Sehen verlernt:

»Es gab für mich weder Gestalten noch Formen, noch Farben,

weder Orte noch Ortsveränderungen. Ich konnte die Personen und Gegenstände

wohl fühlen, hören, auch riechen; aber das genügte nicht, sie mir wahr und

plastisch darzustellen. Ich konnte sie mir nur denken. Wie ein Mensch, ein

Hund, ein Tisch aussieht, das wußte ich nicht; ich konnte mir nur

innerlich ein Bild davon machen, und dieses Bild war seelisch. [...] Und

so ist es geblieben, auch als ich sehen gelernt hatte, von Jugend an bis

auf den heutigen Tag. [...] Als ich sehen lernte, war mein Seelenleben

schon derart entwickelt und in seinen späteren Grundzügen festgelegt, daß

selbst die Welt des Lichtes, die sich nun vor meinen Augen öffnete, nicht

die Macht besaß, den Schwerpunkt, der in meinem Innern lag, zu sich

hinauszuziehen.«[16]

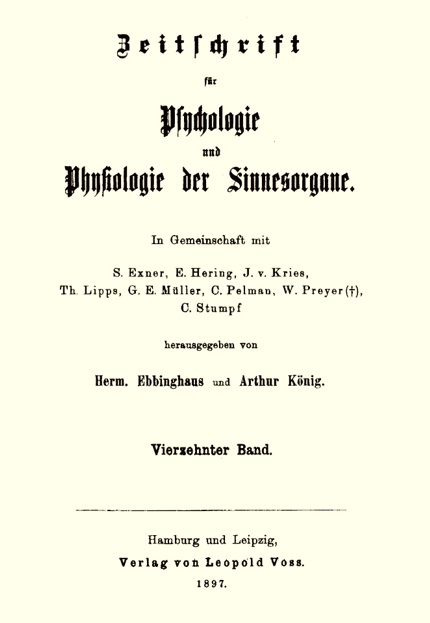

In der ›Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane‹ wird

das ›Verlernen des Sehens‹ anhand eines medizinschen Fallbeispiels

anschaulich von Professor Wilhelm Uhthoff (1853–1927), Ophthalmologe und

Hochschullehrer, beschrieben. Der Bericht ist so beeindruckend, dass er

hier zitiert wird:

»Das Kind Elisabeth F, 3½ Jahr alt, aus Deinrode, wird am

16. II. 1893 in die Marburger Universitäts-Augenklinik aufgenommen. Rechts

besteht eine oberflächliche vaskularisierte Randkeratitis neben alten

Trübungen der Cornea, jedoch ohne vordere Synechien. Links findet sich

Leucoma corneae totale mit staphylomatöser Vorwölbung, das linke Auge ist

total erblindet. – Gleichzeitig beiderseits ausgesprochener

Schwellungskatarrh mit Blepharospasmus, das Kind ist nicht im stande, die

Augen zu öffnen. Das Kind bietet die Symptome ausgesprochener Skrophulose

(Drüsenschwellungen, Gesichtsekzeme u. s. w.), später Lungenaffektion.

Nach Angabe der Mutter hat das Kind schon seit

vier Monaten kranke Augen und soll seit Oktober 1892 dieselben nicht mehr

geöffnet haben. Es besteht ausgesprochener Blepharospasmus, Lichtscheu und

die Neigung bei dem Kinde, auf dem Gesicht zu liegen und die Augen in die

Kissen zu bergen.

Schon nach fünf Tagen bei einer

zweckentsprechenden Behandlung in der Klinik beginnt das Kind die Augen zu

öffnen unter Abklingen der entzündlichen Erscheinungen. Die Besserung

macht stetige und schnelle Fortschritte, so dass das Kind schon Ende

Februar 1893 die Augen frei öffnen kann und die entzündlichen

Erscheinungen fast geschwunden sind.

Um diese Zeit lehrt die genaue Beobachtung der

kleinen Patientin, dass sie trotz geöffneter Augen nichts sieht und sich

wie eine völlig Blinde gerirt. Dabei ist die Pupillenreaktion auf Licht

auf dem rechten Auge gut erhalten, auch erfolgt prompt Lidschluss, wenn

Licht mit einem Konkavspiegel in das Auge hineingeworfen wird. Der

Augenspiegelbefund ist negativ. Die Pupille ist trotz der

Hornhauttrübungen ganz gut sichtbar.

Das Kind zeigt sich ziemlich indifferent und

apathisch. Beim Anruf, zu kommen, bleibt die Kleine zunächst ruhig stehen,

erst auf energischere Mahnung hin beginnt sie, sich langsam tappend

vorzubewegen, sich offenbar nur nach dem Gehör richtend, trotz gut

geöffneter Augen. Die Richtung, in der sie sich fortbewegt, ist in der

Regel eine falsche, sie stösst an alle Hindernisse an. Beim Vorhalten von

Objekten und Aufforderung, dieselben zu ergreifen, macht sie keine

Anstalten dazu und verfolgt dieselben auch nicht mit dem Blick. Bei

energischer Aufforderung zum Ergreifen des Gegenstandes macht sie wohl

einen tappenden Versuch mit der Hand, richtet jedoch die Augen nicht

zweckentsprechend, kurzum, sie benimmt sich wie eine absolut Blinde. Sie

läuft z. B. gegen eine im Wege stehende Person mit hellem weißen Mantel

direkt an und streckt gewöhnlich erst die Hände vor, wenn die Kollision

mit dem Hindernis schon erfolgt ist.

So bleibt der Zustand die ersten neun Tage nach

dem Öffnen des Auges unverändert. Nicht einmal über Hell und Dunkel wird

eine richtige Angabe gemacht trotz vorhandener Lichtreaktion der Pupille

und unwillkürlichem Lidschluss bei hellerer Beleuchtung des Auges.

Am 4. III. 1893 ist zum ersten Mal ein etwas

lebhafteres psychisches Verhalten zu konstatieren, und scheint es, als ob

das Kind beginnt, ein am Auge vorübergeführtes Objekt momentan mit dem

Blick zu verfolgen; werden die Versuche etwas länger ausgedehnt, so

verschwindet auch diese Erscheinung wieder. Von einem Erkennen

vorgehaltener Objekte ist aber auch jetzt noch keine Rede, auch läuft Pat.

noch gegen Hindernisse an. Nur gelegentlich scheint es zu bemerken, wenn

es sich einem größeren Hindernisse nähert, indem es dann beginnt, die

Hände vorauszustrecken, die sonst am Körper herunterhängen. Heute lässt

sich auch gelegentlich ein reflektorischer Lidschluss hervorrufen durch

schnelle Annäherung eines größeren Gegenstandes in der Fixierlinie, was

bis dahin nicht der Fall war.

Am 6. III. ist das zeitweise Verfolgen von

Objekten mit dem Blick unzweifelhaft zu konstatieren, ebenso der

reflektorische Lidschluss bei schnellem Zustossen mit der Hand in der

Richtung auf das Auge, auch erweist sich das unwillkürliche Vorstrecken

der Hände bei Annäherung an ein grösseres Hindernis jetzt schon als eine

fast konstante Erscheinung. Ebenso werden beim Anzünden der Lampe die

Augen zu derselben hingewendet, bei Aufforderung, die Lampe zu zeigen,

giebt das Kind oft eine falsche Richtung mit dem Finger an.

Um diese Zeit wird das Kind in längeren Sitzungen

und der Vorsicht halber mit verbundenen Augen mit einer Reihe von

Gegenständen nach dem Gefühl bekannt gemacht; es gelingt ihr, die

Gegenstände auf diese Weise zuletzt richtig zu benennen. Nach dem Gesicht

allein erkennt sie nichts. Psychisch ist sie in den letzten Tagen viel

lebhafter geworden und antwortet auf vorgelegte Fragen. Werden grössere

Objekte (auch sehr markante) dem Kinde e x z e n t r i s c h vorgehalten,

so verfolgt es dieselben mit dem Blick nicht.

Bei diesem Stande der Dinge wurde das Kind am 7.

III. von einer diffusen Bronchitis mit erheblichem Fieber befallen. Es

trat jetzt ein deutlicher Rückgang der geringfügigen bis dahin

nachweisbaren Sehäusserungen ein. Die Lichtreaktion und der unwillkürliche

Lidschluss bei grellerer Beleuchtung des Auges blieben erhalten, dagegen

war das Verfolgen eines vorgehaltenen grösseren Objektes mit den Augen,

sowie das unwillkürliche abwehrende Ausstrecken der Hände bei Annäherung

an ein grösseres Hindernis viel weniger ausgesprochen. Die Apathie des

Kindes nahm wieder zu.

Das Allgemeinbefinden des Kindes besserte sich

allmählich wieder, und wurden auch die oben geschilderten Sehäusserungen

wieder lebhafter, ja am 21. III. konnte man zum ersten Mal konstatieren,

dass auch ein exzentrisch rasch angenähertes grösseres Objekt einen

reflektorischen Lidschluss hervorrief.

Um diese Zeit ist auch eine sehr auffallende

Erscheinung: dass, wenn ein Objekt im Zentrum vorgehalten und von da nach

rechts oder links seitwärts bewegt wird, die Augen des Kindes deutlich in

seitlicher Richtung mitwandern; wird dagegen das Objekt vom Mittelpunkt

nach oben und unten bewegt, so findet ein solches Mitwandern der Augen

nicht statt. Dieser Unterschied für die seitlichen Blickrichtungen und die

in der Höhenrichtung ist sehr markant. Trotz des deutlichen Verfolgens des

Objektes nach rechts und links ist Patientin doch nicht im Stande,

dasselbe zu greifen, sie geht nicht nur in der Entfernung fehl (was ja

allenfalls durch das monokuläre Sehen zu erklären wäre), sondern auch in

der Richtung, so dass sie in dieser Hinsicht ganz den Eindruck einer

Nichtsehenden macht.

Wird ein Stück Zucker, welches das Kind gern

haben möchte, vor ihm auf den Fussboden geworfen, so dass es hört, wohin

dasselbe fällt, so richtet es doch den Blick absolut nicht nach unten,

sondern es sieht planlos horizontal vor sich hin.

Es scheinen also durch den Gehörsinn auch noch

keine Augenbewegungen ausgelöst zu werden. Aufforderungen, die Augen nach

oben und unten, nach rechts und links zu wenden, bleiben ganz unbefolgt

von Seiten des Kindes.

Auch jetzt erkennt das Kind vorgehaltene

Gegenstände (z. B. eine Streichholzschachtel) durch das Gesicht noch

absolut nicht, betrachtet sie auch in keiner Weise aufmerksam, nach dem

Gefühl erkennt es dieselben sofort und benennt sie richtig. Auffällig ist

es ferner noch besonders, dass es beim Untersuchen von Gegenständen mit

den Händen nie den Versuch macht, dieselben mit den Augen anzusehen oder

dieselben mit den Händen vor das Auge zu führen. Es scheinen also auch

durch den Tastsinn noch keine Augenbewegungen ausgelöst zu werden.

Auch wenn man der Kleinen das Stück Zucker auf

die Zunge bringt, dass sie es schmeckt, und dann dasselbe wegzieht, so ist

auch diese Manipulation nicht geeignet, eine Blickbewegung auszulösen.

Erst am 2. IV. 1893 kann zum ersten Mal

festgestellt werden, dass Patientin ein vorgehaltenes Stück Zucker nicht

nur mit den Augen in seitlicher Richtung verfolgt, sondern auch mit der

Hand, um es zu fassen. Gleich darauf aber sucht es noch planlos tappend

mit der Hand umher, ganz wie früher. Der Unterschied zwischen dem

Verfolgen eines vorgehaltenen Objektes in seitlicher und in der

Höhenrichtung bleibt noch sehr markant. Zum ersten Mal umgeht sie heute

auch ein niedriges Hindernis richtig, welches nicht bis zur Höhe der

Blicklinie hinaufreicht.

Es fällt auf, dass das Kind die Greifbewegungen

nach einem vorgehaltenen Objekt nicht immer durch die zweckentsprechenden

Augenbewegungen begleitet. Der Zusammenhang zwischen den Augenbewegungen

und den reflektorischen Greifbewegungen scheint noch ein sehr lockerer zu

sein. Es macht jetzt gelegentlich den Eindruck, dass auch exzentrische

Netzhauteindrücke wohl schon geeignet sind, reflektorisch Greifbewegungen,

weniger Blickbewegungen auszulösen.

Von den übrigen Sinnesorganen (Gehör, Geschmack

und Tastsinn) werden noch keine reflektorischen Augenbewegungen ausgelöst.

Es scheinen also die Assoziationen noch nicht wiederhergestellt zu sein.

Direkt durch das Sehen erkennt das Kind z. Z. immer noch keinen

Gegenstand.

Am 6. IV. kann zum ersten Mal sicher festgestellt

werden, dass auch das exzentrische Netzhautbild eines Objektes eine

zweckentsprechende Augenbewegung auslöst, um das Objekt in die Fixierlinie

zu bringen (also am 46. Beobachtungstage).

Am 7. IV. im wesentlichen stat. id., doch scheint

das Kind heute zum ersten Male für seine Orientierung im Raume (Umhergehen

im Zimmer) die Augen zu benutzen und ihnen eine entsprechende Stellung zu

geben. Auch niedrige, also nur exzentrisch gesehene Hindernisse, werden

jetzt gelegentlich sicher umgangen, grosse stets sicher, und zwar ohne das

schützende Vorstrecken der Hände.

Am 10. IV. (50. Beobachtungstag) lässt sich als

neue Thatsache konstatieren, dass das Kind, wenn es angerufen wird,

gelegentlich die Augen dem Rufer zuwendet, auch verwendet es hier und da

seine Blickrichtung schon zweckmässig, wenn es einen Gegenstand vor sich

auf den Fussboden fallen hört, um denselben aufzuheben. Es scheinen

demnach Schalleindrücke gelegentlich jetzt schon geeignet, um

reflektorisch zweckentsprechende Augenbewegungen auszulösen, was bis dahin

nicht der Fall war.

Am 14. IV. lässt sich konstatieren, dass

vorgehaltene Gegenstände nicht nur in horizontaler Richtung, sondern

manchmal auch nach oben und unten deutlich mit den Augen verfolgt werden,

deutlicher jedoch tritt dies beim Führen des Objektes nach unten zu Tage,

nach oben noch weniger. Greifbewegungen nach den vorgehaltenen

Gegenständen werden gleichfalls prompt ausgeführt und auch mit richtiger

Projektion. Auch nach exzentrisch vorgehaltenen Objekten greift das Kind

jetzt, und zwar so, dass es mit der Greifbewegung gleichzeitig eine

zweckentsprechende Augenbewegung auf das Objekt hin ausführt. Wiederholte

Nachprüfungen bestätigen zweifellos diese neue Thatsache.

Am 18. IV. noch im wesentlichen dasselbe

Verhalten. Doch sind heute die Blickbewegungen nach oben und unten bei

vorgehaltenen Objekten noch ausgesprochener, immerhin ist der Unterschied

zwischen oben und unten noch sehr deutlich. Nach unten begleiten die Augen

jetzt ziemlich prompt ein vorgehaltenes Objekt, nach oben noch weniger

gut, nach den Seiten hin ganz prompt. Vergleichsweise werden analoge

Untersuchungen bei einem 2jährigen Kinde angestellt, welches hierbei die

Augen prompt nach oben, unten, rechts und links wendet und die

Greifbewegungen gleichzeitig durch zweckentsprechende Augenbewegungen

begleitet.

Das Resultat der Sehprüfungen wechselt nach dem

Verhalten des Allgemeinbefindens des Kindes immer noch wesentlich. Es hat

sich eine Infiltration der linken Lungenspitze aus gebildet, zeitweise

hektisches Fieber, zunehmende Kachexie. Wegen schlechten

Allgemeinbefindens werden die Prüfungen eine Zeit lang unterbrochen.

Am 20. V. lässt sich zum ersten Mal feststellen,

dass das Kind vorgehaltene Gegenstände durch das Gesicht allein richtig

erkennt (Schlüssel u. s. w.).

Am 23. V. wird es aus der Klinik entlassen. Nach

später eingezogenen Erkundigungen hat sich das Sehen weiter gebessert, so

dass auch die Mutter das Kind wieder als ein sehendes betrachtete, die

infolge der langen Dauer der Sehstörung an einem Erfolg schon ganz

verzweifelte.

E p i k r i s e: Der soeben mitgeteilte

Fall erscheint mir nach mehr als einer Richtung bemerkenswert und

geeignet, zu dem Krankheitsbild der vorübergehenden ›Amaurose nach

Blepharospasmus‹ einen neuen Beitrag zu liefern.

Es ist zunächst besonders hervorzuheben die lange

Dauer der Amaurose und die sehr langsame allmähliche Restitution des

Sehens. Von dem Moment an, wo das Kind zum ersten Mal wieder die Augen

öffnete und von da ab auch dauernd wieder geöffnet halten konnte, bis zu

dem Zeitpunkt, wo das Sehen als wieder hergestellt angesehen werden

konnte, vergingen eine Reihe von Wochen. Es scheint mir ausser Zweifel,

dass die interkurrente Erkrankung mit schlechtem Allgemeinbefinden

(Ausbildung einer Lungenaffektion, Fieber u. s. w.) in erster Linie für

die hochgradige Verzögerung der Wiederkehr des Sehvermögens bei dem Kinde

anzuschuldigen ist. Die Schwankungen in den Erscheinungen im Zusammenhang

mit den Schwankungen im Allgemeinbefinden traten wiederholt

ausserordentlich deutlich zu Tage. Die erste ophthalmo-skopische

Untersuchung konnte nur in Chloroformnarkose ausgeführt werden. Zerebrale

Erscheinungen, die etwa auf einen gleichzeitig spielenden intrakraniellen

Prozess hingewiesen hätten, waren niemals vorhanden.

Die lange Dauer der Rückbildungsperiode der

Sehstörung nun bot Gelegenheit zu mancherlei eingehenden Untersuchungen,

wie sie in früheren Fällen nicht in der Ausdehnung angestellt werden

konnten, und viele von den gefundenen Thatsachen gleichen denjenigen

ausserordentlich, wie sie bei den blindgeborenen und mit Erfolg operierten

Patienten beobachtet wurden.«[17]

Das Schicksal der dreieinhalbjährigen Elisabeth F., die längere Zeit unter

einem Augenlidverschluss litt und das Sehen vollständig verlernte, zeigt

auf, welche fatalen Folgen eine ›funktionelle Blindheit‹ damals haben

konnte. Heutzutage sind derartige Fallbeispiele in Deutschland gänzlich

unbekannt; ein monatelanger ›entzündlicher Blepharospasmus‹ dürfte

ausgeschlossen sein. Im Sinne der heutigen Definition von Blindheit (z. B.

Bundessozialhilfegesetz § 24) spielt diese Erkrankung, da sie hierzulande

nicht mehr solche Ausmaße annehmen kann, keine Rolle mehr, – eine Therapie

würde schnell wirksam werden und nicht zu einer lang anhaltenden

›funktionellen Blindheit‹ führen.

Für die Karl-May-Forschung ist aufgrund der damals üblichen

Augenerkrankungen und Behandlungsmethoden naturgemäß einzig die Definition

des 19. Jahrhunderts gültig. Der ›Brockhaus‹ von 1882 nennt verschiedene

Formen von Blindheit:

»Angeborener oder erworbener Verschluß der Augenlider

[vorrangig erwähnt!], Verdeckung der Hornhaut durch einen undurchsichtigen

Überzug (Augenfell), Undurchsichtigkeit der Hornhaut selbst, angeborener

oder erworbener Verschluß der Pupille, Undurchsichtigkeit der Linse

(Grauer Star) oder des Glaskörpers u.a.m. kann den Lichtstrahlen den Weg

zur Netzhaut abschneiden oder sie wenigstens derart verwirren, daß ein

brauchbares Netzhautbild unmöglich wird.«[18]

Auch in der Ausgabe von 1894 wird im ›Brockhaus‹ der angeborene oder erworbene Verschluss der Augenlider vorrangig als ›Blindheit‹ genannt.

Auch ein »angeborener oder erworbener Verschluß der Augenlider« galt somit

offiziell als Blindheit, was uns, wie das Beispiel des jungen Mädchens

zeigt, nicht verwundern kann. – Mays Schilderungen über das Sehenlernen

nach der Behandlung im Kurländer Palais erscheinen deshalb in einem sehr

realistischen Licht.

Der Chirurg und Sportmediziner Johannes Zeilinger behauptet aber trotz zeitgenössischer Definition und langjähriger Berufspraxis angesehener Augenmediziner, dass »die immer wieder beschworene Schwellung der Augenlider […] ganz sicher nicht […] beide Augen so verschließen konnte, daß hier das Wort Blindheit verwendet werden darf.«[19]

In dem 1912 erschienenen ›Lehrbuch der Augenheilkunde‹, von hervorragenden Augenspezialisten verfasst, herausgeben von Professor Dr. Theodor Axenfeld (1867–1930), den späteren Präsidenten der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, wird die ›funktionelle Blindheit‹ (Augenlidverschluss) und das Verlernen des Sehens als nicht widerlegbare Tatsache erläutert:

»Nach langdauerndem Lidkrampf kommt es sogar ab und zu vor,

daß kleinere Kinder den Gebrauch ihres Sehens vollständig verlernen und

trotz der Heilung mit wiedergeöffneten Augen wochenlang teilnahmslos

dastehen und die Augen gar nicht gebrauchen (Amaurose [Erblindung] nach

Blepharospasmus). Dieser Zustand pflegt die Eltern sehr zu erschrecken, er

geht aber sicher vorüber.«[20]

|

|

|

|

1909 erhielt Axenfeld die

Albrecht-von-Graefe-Medaille der Deutschen Ophthalmologischen

Gesellschaft, der er 1925 als Präsident vorstand. |

|

Und Professor Dr. Oscar Eversbusch beschreibt in seinem damaligen

Standardwerk die großen Schwierigkeiten einem kranken Kind die Augen zu

öffnen:

»Starkes Lidödem, noch mehr aber Blepharospasmus [sic!] können die

Besichtigung der vorderen Abschnitte des Auges erschweren. Ist, wie bei

Neigung zum Zukneifen der Augen, zur genauen Besichtigung eine

Lokalanästhesie erwünscht, so träufele man – 10 Minuten zuvor –

Cocain-Suprarenin […] Sträuben sich die Kinder trotzdem gegen die

Besichtigung des Auges, oder war eine Einträufelung von Cocain-Suprarenin

nicht möglich […] – so bleibt nur die Fixierung des Kopfes des Kindes in

folgender Art übrig: Der Arzt, der mit dem Rücken gegen das Fenster - und

die Füße auf eine Fußbank gestellt - auf einem Stuhle sitzt, nimmt den

Kopf des Kindes zwischen die mit einem Handtuch bedeckten Knie. Die ihm

gegenüber sitzende Wärterin hält das auf dem Rücken liegende Kind so, daß

seine Beine unter den Arm zu liegen kommen und mit ihm festgehalten

werden. Mit ihren Händen zieht sie die des Kindes herunter. Nun werden die

Lider gereinigt […] und sanft mit den Fingern die Lider so

voneinandergezogen, daß nur die Oberfläche des Augapfels frei zutage tritt

[…] Ist auf diese Weise kein genügender Einblick zu erzielen […] so

schiebe man die Platte eines […] Lidhalters vorsichtig hinter das Oberlid

[…] Viel leichter und schonender kommt man bei ängstlichen und

ungebärdeten Kindern zum Ziele durch Anwendung der Narkose […]«[21]

In besonders hartnäckigen Fällen war zur Heilung des Blepharospasmus neben einfachen behandelnden Maßnahmen sogar ein kleiner operativer Eingriff, »der keine besondere chirurgische Erfahrung verlangt«, notwendig:

»Oft wird der entzündliche Blepharospasmus gemildert und

allmählich beseitigt durch länger fortgesetztes Einstreichen von 2-5-10

proz. Cocainvaselin (3mal täglich). durch Einträufelungen von 2-4 proz.

Cocainsuprarenin (2 proz. Cocain. mur. 10 g; Suprarenin). borie. 1,0 :

1000,0 (gutt. V.), durch öfteres Eintauchen des Gesichts in kaltes Wasser

(3 bis 6 mal täglich) und Aufenthalt in gleichmäßig hellen Räumen. Daher

ist auch die Gewohnheit der Kinder, sich in die Bettkissen zu vergraben

oder sich mit dem Gesicht auf den Boden zu legen, unnachsichtlich zu

bekämpfen. Erfolgt auch auf eine länger fortgesetzte örtlich-allgemeine

Behandlung der Erkrankung von Hornhaut (und Uvea) keine Besserung, so muß,

besonders wenn eine scheinbare Verkürzung der Lidspalte dazu

trat, der oft noch durch Rhagaden an der äußeren Lidcommissur gesteigerte

Lidkrampf in Narkose durch eine wagerechte Spaltung und Erweiterung des

äußeren Lidwinkels beseitigt werden«.[22]

Die Fachärztin für Augenheilkunde Dr. Christina Alschner hat sich 2005 mit Mays frühkindlichen Augenleiden befasst:

»Will man der Behauptung Karl Mays betreffend seiner Blindheit in den ersten Lebensjahren Glauben schenken, so kann es sich nur um Phasen eingeschränkter Sehfähigkeit beziehungsweise ›funktioneller Blindheit‹ […] handeln, die zu dieser Zeit infolge mangelhafter Behandlungsmöglichkeiten sicher wesentlich länger und quälender anhielten, als dies unter heutiger moderner Therapie der Fall wäre. [ ] Mehr als eine Sehminderung bis zur passageren funktionellen Blindheit durch die vorübergehende Unmöglichkeit, die Augen öffnen zu können, kann es aber nicht gewesen sein.«[23]

Historische Erfahrungen zeigen jedoch, dass dies bisweilen mehr als genug war. Auch wenn bei der kleinen Elisabeth F. ein Auge völlig zerstört war, so kann, was das andere Auge betrifft, der medizinische Bericht des anerkannten Augenarztes Prof. Dr. W. Uhthoff über das Sehenlernen durchaus mit der Augenliderkrankung des jungen Karl May verglichen werden. Für den Fall, dass Karl May bereits unmittelbar nach der Geburt durch eine Infektion erblindet wäre, diagnostiziert Johannes Zeilinger korrekt, dass Karl May nie gelernt hätte, binokular zu sehen. Ein nächtelanges Schreiben wäre ihm nicht möglich gewesen.[24]

Es gibt noch ein weiteres Argument, weshalb Karl May zunächst nicht dauerhaft blind gewesen sein kann:

»Es gibt sehbehinderte Kinder, die stumm bleiben, weil sie nicht an den Lippen ihrer Eltern sehen, wie man Laute bildet. Andere dagegen nehmen die Sprache über ihr Gehör gut auf. Weil ihnen aber Gegenstände und Handlungen fehlen, die sie mit Worten bezeichnen könnten, sprechen sie ihr Erleben der für sie leeren Umwelt ohne Zusammenhänge aus, in einem Wortsalat von aufgeschnappten Sprachbrocken oder in unverständlichen Wortneubildungen.«[25]

Über Karl May wissen wir, dass er in seiner frühen Kindheit intellektuell nicht zurückgeblieben war. Er hatte offenkundig keine Lernprobleme in der Schule, folglich kann er nicht kurz nach seiner Geburt erblindet sein. Dieses Schicksal ereilte ihn später.

»Die bisher kontrovers diskutierte Frage nach der genauen Ursache von Karl Mays Augenleiden – Xerophthalmie oder entzündliche Lid-Bindehauterkrankung – sollte ganzheitlich gesehen werden. Wahrscheinlich spielt beides eine Rolle. Ernährungsstörungen schon in früher Kindheit mit mehr oder weniger ausgeprägten Vitamin-Mangelerscheinungen (insbesondere Vitamin A und D) und geschwächtem Immunsystem, dadurch gesteigerte Entzündungsneigung, auch im Sinne einer Skrofulose, gefördert durch mangelhafte Hygiene, Diagnostik und Therapiemöglichkeiten«[26], erläutert die Augenärztin Christina Alschner.

Von Interesse ist, ob es Indizien gibt, die Mays Aussage, er sei in Dresden, nicht in Ernstthal erfolgreich behandelt worden, stützen. Ist eine Augenbehandlung im Kurländer Palais tatsächlich denkbar? Spielte dort das Thema ›Blindheit‹ bei Kindern überhaupt eine Rolle? Bekanntlich war dort Woldemar Ludwig Grenser Direktor des Entbindungsinstituts und Professor der Geburtshülfe. Im Auftrag des ›Königlich Sächsischen Ministerium des Innern‹ verfasste er ein ›Lehrbuch der Hebammenkunst‹. Dieses Werk ersetzte das ›Lehrbuch der Geburtshülfe‹ von Dr. H. Fr. Naegele, der 1851 verstorben war. Grenser aktualisierte zunächst Naegeles Text, bis er dann sein eigenes Lehrbuch veröffentlichte.

Während Naegele das Thema ›Blindheit‹ ausklammerte, war es für Grenser besonders erwähnenswert:

»Einer wegen ihrer traurigen Folgen höchst bedeutsame Krankheit ist die Augenentzündung Neugeborener. Sie zeigt sich oft schon in den ersten Tagen nach der Geburt, bald auf nur einem, bald gleichzeitig auf beiden Augen, indem weißlichgelber Schleim zur Augenlidspalte hervordringt und die Ränder der Augenlider geröthet erscheinen. Sehr bald verkleben die Augenlider, schwellen und röthen sich und es entleert sich eine bald mehr wässerige, wässerig blutige, bald mehr gelbgrüne, eiterartige Flüssigkeit, während das Kind das Auge gar nicht, oder nur unvollkommen öffnen kann. Wenn diese Krankheit nicht zeitig genug zweckmäßig ärztlich behandelt wird, geht die Entzündung von den Augenlidern auf den Augapfel über und endet entweder mit gänzlicher Zerstörung des Auges und unheilbarer Blindheit, oder das Sehvermögen bleibt in hohem Grade getrübt.«[27]

Dieser kenntnisreiche Text lässt eine Behandlung Karl Mays

in Dresden realistisch erscheinen. Die ›Chirurgisch-Medizinische Akademie‹

genoss großes Ansehen, bedingt durch den »Umstand, daß die Professoren der

Dresdner Akademie eine Art von Sanitätscollegium bilden, d. h. eine

Prüfungs- und Berathungs-Behörde, die in mehr als einer Hinsicht in

Dresden, als dem Sitze der höchsten Behörden, am meisten an ihrem Orte

ist.«[28]

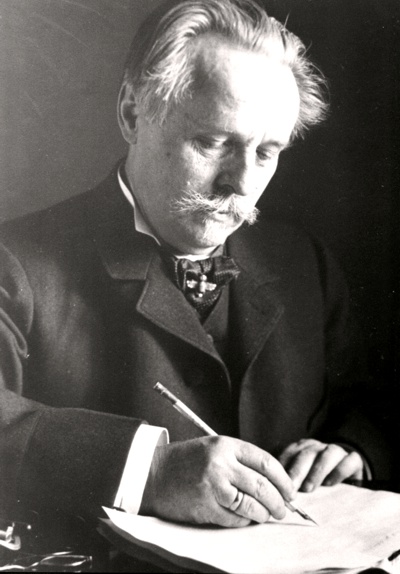

Woldemar Ludwig Grenser

Außerhalb der Großstädte Dresden und Leipzig war eine Betreuung durch

qualifizierte Ärzte kaum gewährleistet. Eine wichtige Quelle ist die

›Darstellung der beabsichtigten Reform des Medicinalwesens im Königreich

Sachsen‹ von 1846. »Von den einzelnen Kreisen ist der Dresdner am

stärksten, der Zwickauer am geringsten mit Aerzten versehen, […]. Es ist

[…] nicht zu bezweifeln, daß der Zudrang der promovirten Aerzte zu den

größeren Städten aufhören und sich ein Gleichgewicht herstellen werde,

sobald sie von ihren minder befähigten (und minder anspruchvollen)

Concurrenten auf dem platten Lande und in kleinen Städten befreit sind.«[29] Gemeint sind hier die

so genannten Wundärzte, die Ärzte dritter Klasse, »solche Individuen, die

nur ein wundärztliches Examen abgelegt haben.«[30]

Wenn sich Karl May über die verderbliche Medikasterei in seinem Heimatort beklagt, der er zum Opfer fiel, so ist dies unbedingt glaubwürdig. Wird eine Krankheit nicht genügend behandelt, nimmt sie oftmals einen chronischen Verlauf:

»Er machte im frühesten Alter eine schwere chronische Krankheit durch, die offenbar kulturhemmend gewirkt hat«[31], so der Journalist und Widersacher Rudolf Lebius Jahrzehnte später über May. Man kann davon ausgehen, dass noch Zeitzeugen in Hohenstein-Ernstthal lebten, die bereitwillig Auskunft gaben und Mays Blindheit bestätigten. Im Falle eines anderen Bescheides hätte Lebius mit Sicherheit Karl May als Lügner gebrandmarkt.

»Eine Nichte Karl Mays, Frau Ella Langer, geb. Schöne, Glauchau, die mit ihrem Onkel nach eigener Aussage stets im besten Einvernehmen gestanden hat, hat in einem am 1. 8. 1970 stattgefundenen Gespräch […] auf Anfrage dieses Gebrechen [Blindheit] bestätigt. Zum Zeitpunkt der Unterredung war die Informantin bereits 92 Jahre alt, jedoch körperlich und geistig auffallend rüstig; von der Selbstbiographie ihres Onkels hatte sie keine Kenntnis mehr.«[32]

Zwar konnte Ella Langer die Blindheit ihres Onkels nicht aus eigenem Erleben bestätigen, dennoch ist ihre Aussage nicht wertlos. Es liegt nahe, dass im engen Familienkreis gelegentlich über dieses Thema gesprochen worden ist.

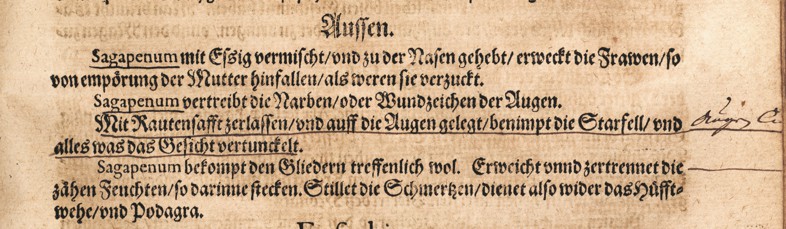

In seiner Autobiographie erwähnt Karl May »einen großen,

starken Folioband, der gegen tausend Seiten zählte und folgenden Titel

hatte:

Kräutterbuch

Deß hochgelehrten vnnd weltberühmten Herrn Dr. Petri Andreae Matthioli.

Jetzt widerumb mit vielen schönen newen Figuren / auch nützlichen

Artzeneyen / vnnd andern guten Stücken / zum dritten Mal auss sondern

Fleiß gemehret vnnd verferdigt /

Durch

Joachimum Camerarium,

der löblichen Reichsstatt Nürnberg Medicum, Doct.

Sampt dreien wohlgeordneten nützlichen Registern der Kräutter lateinische

und deutsche Namen / vund dann die Artzeneyen / dazu dieselbigen

zugebrauchen jnnhaltendt. Beneben genugsamen Bericht / von den Destillier

vund Brennöfen.

Mit besonderem Röm. Kais. Majest. Priviligio,

in keinerley Format nachzudrucken.

Gedruckt zu Franckfurt am Mayn

M. D. C.

Es verstand sich ganz von selbst, daß Vater dieses Buch sofort hernahm und fleißig durchstudierte. Es enthielt sogar mehr, als der Titel versprach. So waren die Namen der Pflanzen oft auch französisch, englisch, russisch, böhmisch, italienisch und sogar arabisch angegeben, was später besonders mir ganz außerordentlich vorwärts half. Auch Vater ging von Seite zu Seite dieses köstlichen Buches, von Pflanze zu Pflanze. Er lernte viel, viel mehr zu dem, was er bereits wußte. Nicht nur die Kenntnis der Gewächse an sich, sondern auch ihrer ernährenden und technischen Eigenschaften und ihrer Heilwirkungen. Die Vorfahren hatten diese Wirkungen geprüft und den Band mit sehr vielen Randbemerkungen versehen, welche sagten, wie diese Prüfungen ausgefallen waren.«[33]

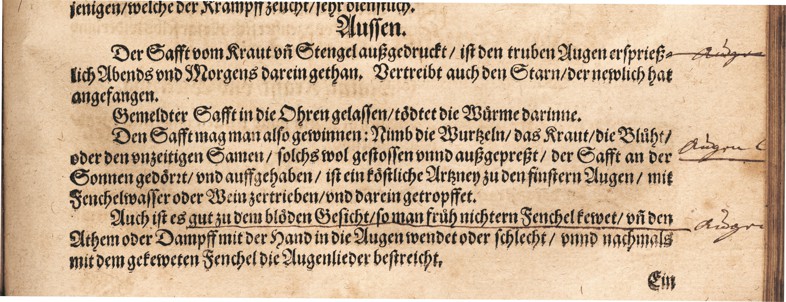

Das ›Kreutterbuch‹ befindet sich noch heute in der Bibliothek Karl Mays. Von Interesse ist, ob es in diesem Folioband einen Hinweis auf die frühkindliche Blindheit geben könnte. In der Tat sind, wie von May beschrieben, eine Fülle handschriftlicher Eintragungen vorhanden. Allerdings wurde der Buchblock irgendwann einmal unsachgemäß beschnitten, einzelne Buchstaben gingen somit am Seitenrand verloren.

Auffallend: Bei Schwangerschafts- und Geburtssachen existiert oft eine Ankreuzung in Rot oder Schwarz, ein + mit stets leicht nach rechts geneigtem Vertikalstrich. Das deutet auf eine intensive Beschäftigung durch Christiane Wilhelmine May hin, was sich jedoch nicht zweifelsfrei nachweisen lässt.

Es gibt im ›Kreutterbuch‹ zahlreiche Unterstreichungen,

gelegentlich mit handschriftlichen Kommentaren versehen, die offenkundig

von verschiedenen Personen stammen. Zwei erwähnenswerte Beispiele:

F. 260, Sagapenum, Außen,

Unterstreichung: »Mit Rautensafft zerlassen / vnd auff die Augen gelegt /

benimpt die Starfell / vnd

alles was das Gesicht vertunckelt«. – daneben: »Augenli« (Wort

beschnitten, Archiv Karl-May-Stiftung).

F. 270, Fenchel, Außen: »Den Safft

mag man also gewinnen: Nimb die Wurtzeln / das Kraut / die Blüht /

oder den vnzeitigen Same / solchs wolgestossen vnnd außgepreßt / der Safft

an der Sonn gedörrt / vnd auffgehaben / ist ein köstliche Artzney zu den

finstern Augen / mit

Fenchelwasser oder Wein zertrieben / vnd darein getropffet.« – daneben:

»Augenl« (Wort beschnitten, Archiv Karl-May-Stiftung).

Wer »Augenli« und »Augenl« schrieb, ist nicht feststellbar. Die

Handschrift ist älter als die Karl Mays, so wie sie Jahrzehnte vor seiner

Geburt gelehrt worden ist. Kommt Mays Großmutter hier in Betracht? Wir

wissen es nicht, es lässt sich kein beweiskräftiger Zusammenhang zu Karl

May herstellen. Allenfalls als ›leises‹ Indiz könnte der handschriftliche

Augenlidvermerk gewertet werden.

Der laut Eversbusch »so häufige hartnäckige sog. entzündliche Blepharospasmus«[34] war für May gewiss ein qualvolles Leiden – brennend wie Feuer –, glücklicherweise »ohne irgendwelche Schädigung der percipierenden Teile des Auges«.[35]

Dementsprechend geben die erhaltenen Brillen Mays keinen

Hinweis auf eine operativ geheilte frühkindliche Blindheit.[36] Als Schutz für lichtempfindliche

Augen, beispielsweise nach einer ›funktionellen Blindheit‹, war damals

allerdings eine blaue Brille gebräuchlich. »Ludwig Böhm (1811–1869)

empfahl für kranke Auge[n] blaue Gläser. Er erklärte, daß durch Kobaltoxid

azurblau gefärbte Gläser am geeignetsten seien um die Lichtintensität zu

schwächen. Böhm ließ um 1840 in Rathenow plankonvexe und plankonkave

Brillengläser in sechs blauen Farbnuancen herstellen.«[37]

Christiane Wilhelmine May mit ihrem

Sohn Karl vor dem Kurländer Palais. Als Schutz für lichtempfindliche

Augen, beispielsweise nach

einer funktionellen Blindheit, war damals eine blaue Brille gebräuchlich.

– Öl auf Hartfaserplatte (55 x 78 cm) 2009, © Torsten Hermann.

Es überrascht nicht, dass die ›blaue Brille‹ in Mays Werk auftaucht:

»Mit einem anderen Läppchen sich über die Haare des

Scheitels und des Bartes gestrichen, gab denselben eine graue Farbe. Dazu

eine blaue Brille, und der Greis von achtzig Jahren war fertig.«[38]

»Der Cylinderhut auf seinem Kopfe und der

graublaue Regenschirm unter seinem Arme waren gewiß langjährige Gefährten

dieses Frackes, und das einfache Messinggestelle der großglasigen blauen

Brille schien auch nicht kürzere Zeit im Dienst gestanden zu haben.«[39]

»Alles stimmte ganz genau: der Anzug, der

Reichtum, die blaue Brille, der breite Mund, die gewaltige Nase – – er

mußte es sein!«[40]

»Die Boten sagten, der Begleiter Kara Ben Halefs

scheine ein vornehmer Christ zu sein, der zwar wenig, aber sehr

gebieterisch spreche. Er trage eine blaue Brille und darunter noch einen

blauen Schleier, um seine Augen zu schützen.«[41]

Selbst noch im Erwachsenenalter beherrschte die einstige Erblindung oder die Angst einer Neuerblindung das Leben Karl Mays:

Er schrieb am 26. November 1893 seinen Verleger Fehsenfeld, dass er wegen seines Augenleidens »kürzlich 2 mal in Leipzig gewesen« sei.[42] Vermutlich in diesem Zusammenhang entstand im Sommer 1894 folgende Passage für ›Old Surehand I‹:

»Ich wurde als ein krankes, schwaches Kind geboren, welches noch im Alter von sechs Jahren auf dem Boden rutschte, ohne stehen oder laufen zu können. […] Ich bin dreimal blind gewesen und mußte dreimal operiert werden.«[43]

Natürlich ist dies eine kleine dichterische Übertreibung, schließlich handelt es sich hierbei um einen literarisch-fiktiven Text. Jedoch wird May seine Augenlidbehandlung rückblickend als schmerzhafte Operation empfunden haben, wobei ein Augenlidverschluss bei Bedarf in der Tat auch operativ beseitigt wurde.

Am 20. März 1897 schrieb Karl May einer uns unbekannten Person im Elsaß:

»Da Sie die drei Bände ›Old Surehand‹ noch nicht zu kennen scheinen, schicke ich sie Ihnen als Geschenk von Ihrem Old Shatterhand. Aus dem ersten Bande werden Sie ersehen, daß ich auch blind gewesen bin und also sehr wohl weiß, welche herrliche Gottesgabe den lieben Zöglingen Ihrer Anstalt versagt worden ist.«[44]

Diese ›privaten‹ Zeilen schrieb May zu einem Zeitpunkt, als er sich psychologisch vor der Öffentlichkeit überhaupt nicht zu rechtfertigen brauchte. 1897 gab es für ihn deshalb keinen ersichtlichen Grund, eine diplomatische Unwahrheit zu schreiben. Johannes Zeilinger, der in seiner viel beachteten Dissertation die ›funktionelle Blindheit‹ völlig außer Acht ließ, verneint stattdessen eine schwerwiegende komplexe Augenerkrankung, von der in Mays Autobiographie überhaupt nicht die Rede ist:

»Da May explizit von einer dauernden, völligen Blindheit schrieb – ›Ich sah nichts. Es gab für mich weder Gestalten noch Formen, noch Farben, weder Orte noch Ortsveränderungen‹ (MLuS S.31) – hätte sich diese Erblindung – eine entzündliche Genese vorausgesetzt – nur bei einer morphologisch faßbaren, fortgeschrittenen Schädigung der Kornea durch Einschmelzung, durch Ausbildung eines großflächigen Pannus oder durch ausgedehnte Hornhautvernarbungen ausbilden können – in all diesen Fällen vor 150 Jahren ein irreversibler Zustand, eine endgültige weitgehende Beeinträchtigung, wenn nicht sogar vollständiger persistierender Verlust der Sehfähigkeit.«[45]

Zeilinger begründet dies, indem er schlussfolgert, May hätte

als Blindheitsursache »mangelnde Hygiene«[46]

angegeben. Tatsächlich schrieb May in seiner Autobiographie »rein örtliche

Verhältnisse, der Armut, des Unverstandes und der verderblichen

Medikasterei, der ich zum Opfer fiel«[47].

Unter ›Armut‹ versteht man damals wie heute »primär mangelnde Befriedigung

von Grundbedürfnissen wie Kleidung, Nahrung, Wohnung, Gesundheit«.[48] Mangelnde Hygiene ist somit

etwas völlig anderes als die Armut Mays, die mit Hunger, mit dem großen

Weberelend der 1840er Jahre, gleichzusetzen ist.

|

|

|

|

|

Die Originalseiten der

Autobiographie ›Mein Leben und Streben‹ (Freiburg 1910) beweisen, |

||

»So ist in vielfacher Hinsicht die Blindheitsepisode des jungen May eine

ophthalmologische Unmöglichkeit, und wie inzwischen ›Der Hakawati‹, das

Lieblingsmärchenbuch von Mays Großmutter und damit auch des blinden

Enkels, als Phantasieprodukt des gealterten Schriftstellers

entmythologisiert wurde, so muß auch die autobiographische Schilderung der

frühkindlichen Blindheit und deren wundersame Heilung als nachträgliche

Heroisierung oder gar Allegorisierung verstanden werden.«[49]

Allein schon Mays Brief von 1897 – dreizehn Jahre vor Erscheinen seiner

Autobiographie ›Mein Leben und Streben‹ – zeigt, dass von »nachträglicher

Heroisierung oder gar Allegorisierung« des gealterten Schriftstellers, wie

Zeilinger vorgibt, überhaupt nicht die Rede sein kann, als May der

Elsässer Blindenschule schrieb.

Valentin Hauy (1745–1822), der Sohn eines Webers, gründete die erste

Schule für Blinde 1784 in Paris. Hauy hatte 1771 einem blinden Bettler

eine Münze gegeben und war davon fasziniert, zu beobachten, wie dieser die

Kante befühlte, um ihren Wert beurteilen zu können. Die Münztastmethode

des Bettlers hatte ihm die Idee in den Kopf gesetzt, dass dieser Trick

verwendet werden könnte, um blinden Menschen das ›Lesen‹ zu ermöglichen.[50]

Mit dieser Methode wird in Mays Roman ›Deutsche Herzen,

deutsche Helden‹ der Westmann Sam Barth von seiner Jugendliebe Auguste

wiedererkannt:

»Sie ergriff seine Hände und tastete prüfend an den Fingern hin. Es war ja

zu dunkel, um Etwas sehen zu können. Da fühlte sie an dem Goldfinger der

linken Hand etwas Rundes, Hartes, worüber sich das Fleisch gelegt hatte.

›Mein Heiland! Dies ist der Ring!‹

›Ja, das ist er, der silberne!‹

›Du bist’s! Du bist’s! Ist das möglich!‹«[51]

Mays frühkindliche Erblindung war sein ganzes Leben bestimmend. Er war primär ein Hör- und Tastmensch:

»Die Uhr, deren Zeiger ich mit der Fingerspitze befühlte, sagte mir, daß es bereits Mitternacht sei.«[52]

»Mays Darstellung der frühkindlichen Blindheit ist von einer

so eindringlichen Intensität, einer so persönlichen Bewegtheit, dass ich

eine reine Erfindung der Blindheit durch Karl May hier ausschließen

möchte. Hinzu kommt, dass das Motiv der Blindheit und der Blindenheilung

in Mays literarischem Gesamtwerk einen so auffällig breiten Raum

einnimmt«[53], urteilt

der Karl-May-Biograph Hermann Wohlgschaft.

|

|

|

|

|

Diese Fotos zeigen Kinder mit einem ›Blepharospasmus‹. Das Öffnen der Augen war nicht möglich. |

||

Karl May, der als Kind offenkundig längere Zeit die Augen nicht öffnen

konnte, hatte einst das Sehen verlernt. Wie ein roter Faden weisen

zahlreiche Spuren in seinem Gesamtwerk darauf hin. Ein Beispiel aus dem

›Waldröschen‹:

»›Dieser Sternau operirte sodann auch

die Augen des Grafen.‹

›Wirklich?‹ fragte Ferdinando rasch. ›Wie war der Erfolg?‹

›Ausgezeichnet, denn Don Emanuel lernte sehen. […]‹«[54]

»Don Emanuel lernte sehen« ist auf dem ersten Blick ein unlogischer Satz, denn der Graf war erst im Mannesalter erblindet, zuvor konnte er sehen. Hätte ein anderer Schriftsteller eine solche Formulierung gebraucht? Für May hatte das Sehenlernen einen ernsten, persönlichen Hintergrund:

»Als ich sehen lernte, war mein Seelenleben schon derart entwickelt und in seinen späteren Grundzügen festgelegt, daß selbst die Welt des Lichtes, die sich nun vor meinen Augen öffnete, nicht die Macht besaß, den Schwerpunkt, der in meinem Innern lag, zu sich hinauszuziehen.«[55]

»Und so ist es geblieben, auch als ich sehen gelernt hatte, von Jugend an bis auf den heutigen Tag. Das ist der Unterschied zwischen mir und anderen. Das ist der Schlüssel zu meinen Büchern.«[56]

Mays Ausführungen werden erneut in seinem Roman ›Waldröschen‹ anschaulich bestätigt:

»Er warf sich auf sie [Karja] er wollte die herrlichen Reize betasten und prüfen […] Da sprang er auf […] Jetzt sah er noch vielmehr als vorher, welche Schönheit er vor sich hatte. Seine Augen wurden größer […]«.[57]

Wir erkennen ›betasten und prüfen‹ stehen als Wahrnehmungen

im Vordergrund. Erst dann kommen die Augen ihrer Bestimmung nach, genau

so, wie May dieses Phänomen in seiner Selbstbiographie beschrieben hat!

Ein bemerkenswertes Beispiel solcher Vorgänge findet sich in Charlie

Chaplins Film ›Lichter der Großstadt‹. Charlie lernt dort ein blindes

Blumenmädchen lieben, bald jedoch trennen sich ihre Wege. Es vergeht

einige Zeit, bis sie das Schicksal wieder zusammenführt. Das Blumenmädchen

wurde inzwischen erfolgreich an den Augen operiert. Sie erkennt Charlie

nicht, ihre jetzt gesunden Augen haben ihn nie gesehen. Erst als sie sein

Gesicht abtastet, weiß sie, wen sie vor sich hat. Mit dem ›Tasten und

Prüfen‹ hat May bei der Karja so etwas wie einen genetischen Fingerabdruck

hinterlassen. Eine ähnliche Szene finden wir in ›Der Scout‹. Dort wird

geradezu exemplarisch seine besondere Wahrnehmung deutlich:

»Da hörte ich eilige Schritte. Eine dunkle Gestalt tauchte grad vor mir

auf, sprang augenblicklich auf mich ein und warf mich zu Boden. Der Mann

kniete auf mir und legte mir die Hände um den Hals, […] Ich bäumte mich

empor und warf ihn ab. Er flog zur Seite auf den Boden und ich schnellte

mich auf ihn, um nun meinerseits ihn beim Halse zu nehmen. […] Mit

aalglatten Bewegungen suchte er mir zu entschlüpfen. Aber es gelang ihm

nicht. Endlich wurden seine Bewegungen langsamer und schwächer, und seine

Hände lösten sich von den meinigen. Er lag still. […] Dann betastete ich

ihn, da es zu dunkel war, ihn betrachten zu können. Welche Überraschung;

ich hatte – – Winnetou besiegt!«[58]

Hier handelt es sich nicht um ein Heldenstück. Claus Roxin weist darauf hin, »daß der Ich-Erzähler (ganz anders, als man es sonst von Karl May gewohnt ist) hier wirklich ein ›Greenhorn‹ ist. […] Nie wieder hat der May-Leser Gelegenheit, den ›werdenden Shatterhand‹ (der hier diesen Namen noch nicht trägt) mit den lebenswahr gesehenen Unzulänglichkeiten des realen Menschen kennenzulernen, […].«[59]

Umso bedeutsamer ist diese Nachtszene im ›Scout‹: Allein

durch ›Betasten‹ eine fast noch unbekannte Person zu erkennen, das vermag

›nur‹ ein Blinder, niemals ein Sehender. Die einzige Ausnahme: Jemand hat

die Welt zunächst nur durch ›Ertasten, Lauschen, Riechen und Schmecken‹

kennen gelernt und lernt erst danach sehen. Da May, als er diesen

Abschnitt für den ›Scout‹ schrieb, nicht blind gewesen sein kann, muss er

es als Kind gewesen sein. Menschen – mit stets gesunden Augen – hätten

etwa so geschrieben: Er lag still. Das Mondlicht fiel auf das Gesicht des

Indianers. Welche Überraschung; ich hatte – – Winnetou besiegt!

Diese Art des Tastens als Erkennen war so selbstverständlich für May, dass

es zumeist unbewusst – nicht als autobiographische Spiegelung – in seine

Texte gelangte. Hier bestätigt sich Mays Blindheit: geschwollene

Augenlider, die sich nicht öffnen ließen.

»Leider aber muß ich, ohne der Zukunft vorzugreifen, sagen, daß meine

›Kindheit‹ jetzt, mit dem fünften Jahre, zu Ende war. Sie starb in dem

Augenblick, an dem ich die Augen zum Sehen öffnete.«[60]

Mays Wortwahl ist eindeutig: Die starke Betonung liegt auf dem ›Öffnen der Augen‹.

»Wo nur ein Aug sich öffnen mag,

Glänzt ihm ein Licht, ein Himmelsschein.«[61]

Wer also die Augen nicht zu öffnen vermag, kann nicht sehen – er ist blind! In den folgenden fünf Werkbeispielen dürfte May seine Kindheitserinnerungen unterschwellig verarbeitet haben:

»Ich hörte sie sprechen; ich roch den Duft von Fleisch, welches sie über dem Feuer brieten. Ich wollte sie auch sehen, aber ich konnte die Augen nicht öffnen […].«[62]

»›O, dann will ich Dir die Augen heilen, die Du nicht öffnen

kannst!‹

Und jetzt fühlte sie zwei warme Lippen erst auf

dem rechten und dann auf dem linken Auge. Nun drückten sie sich gar auf

die beiden neckischen Grübchen in den Wangen. Das war doch sonderbar, so

daß man die Augen wirklich öffnen mußte, wenn auch nur ein ganz, ganz

klein wenig. Aber sie schlossen sich sofort wieder, denn sie wurden

förmlich geblendet [!] von einem Blicke, welcher von oben herab in sie

hineinleuchtete […]«.[63]

»[…] aber die Männer, bei denen ich war, segeln im Nebel, ohne die Augen zu öffnen. Ich habe Alles gethan, um sie sehend zu machen; ich habe ihnen meine Ansichten entwickelt; ich habe ihnen den Vorhang der Zukunft gelüftet – sie wollten blind bleiben.«[64]

»Er hat hier die Augen zu öffnen, um dort sehend zu sein.«[65]

»Ich kann den Kopf nicht wenden - - - - die Augen nicht öffnen - - - sie nicht sehen - - -«[66]

Natürlich sind dies Erzähltexte, die man auch im Kontext der Handlung sehen muss. Dennoch besitzen Textpassagen in dieser Fülle genügend Beweiskraft. Mays Formulierungen können kein Zufall sein:

»[…] ›Et in terra pax‹ und ›Marah Durimeh‹ müssen selbst der Blindheit beide Augen öffnen«, so schrieb May an seinen Verleger Friedrich Ernst Fehsenfeld.[67]

»Du bist blind; ich muß dir die Augen öffnen.«[68]

Karl May vier Jahre vor Veröffentlichung seiner Autobiographie.

»Medizinisch gesehen ist der Fall von Karl Mays Blindheit ein

faszinierender. Alle Indizienbeweise – wie von Karl May in seinem

literarischen Werk beschrieben – sprechen für seine frühe

Kindheitserfahrung des Verlusts seines Sehvermögens: Die beschriebenen

Sinne für Tasten, Hören, Riechen, die Nachtszenen«[69], so das Resümee von William E. Thomas.

Die Blindheit ist keine Stilisierung, mit der Karl May in

seiner Autobiografie Mitleid erheischen wollte. Als er seine Umwelt im

Alter von etwa drei Jahren bewusst wahrzunehmen begann, konnte er nicht

sehen; er war für sich selbst und die Leute um ihn herum – blind. Aufgrund

der historischen Quellen sind die Schilderungen seiner frühen

Kindheitsjahre glaubwürdig. Die Behandlung im ›Kurländer Palais‹ – das

Sehenlernen in Dresden – ist somit eine entscheidende Phase im Leben Karl

Mays.

Ich danke den Herren Dr. William E. Thomas, Harald Mischnick und Frank

Werder, die zum Entstehen dieses Textes beigetragen haben.

Ferner danke ich dem Pfarramt der Kirchgemeinde St. Trinitatis in

Hohenstein-Ernstthal, welches Einsicht in die Totenbücher gewährte.

[1] Informationen über das Kurländer Palais: http://www.kurlaender-palais.com/, http://www.neumarkt-dresden.de/kurland-palais.html und http://de.wikipedia.org/wiki/Kurländer_Palais

[2] Karl May: ›Mein Leben und Streben‹, Freiburg [1910], S. 19f.

[3] Hainer Plaul: ›Der Sohn des Webers – Über Karl Mays erste Kindheitsjahre 1842–1848‹. In: Jb-KMG 1979, Hamburg 1979, S. 53.

[4] ›Entstehung und Entwicklung der Bergstadt Hohenstein‹. Zusammengestellt und herausgegeben von Oberlehrer Otto Sebastian, zweite vervollständigte Auflage, Hohenstein-Ernstthal 1927, S. 211f.

[5] Aus einem Bittgesuch von 1844, Stadtarchiv Hohenstein-Ernstthal. Zitiert nach Hainer Plaul, wie Anm. 3, S. 50.

[6] ›Ernstthal 275 Jahre‹, 24.–28. Juni 1955, Heimatfest Hohenstein-Ernstthal, S. 4.

[7] Karl May, wie Anm. 2, S. 16.

[8] William E. Thomas: ›Karl Mays Blindheit 2‹ (Onlinefassung). In Mitteilungen der Karl-May-Gesellschaft, Nr. 123/März 2000, S. 7.

[9] William E. Thomas: ›Karl May & Rachitis‹ (Onlinefassung). In Mitteilungen der Karl-May-Gesellschaft, Nr. 125/September 2000, S. 6ff.

[10] Karl May: ›Der verlorne Sohn oder Der Fürst des Elends‹, Dresden 1884–86, Lfg. 35, S. 829.

[11] Material zur Frühförderung blinder Kinder, zusammengestellt von Andreas Rinke: http://www.sos-ssz-tangerhuette.bildung-lsa.de/fruefbl.htm

[12] Karl May: ›Im Lande des Mahdi III‹, Freiburg 1896, S. 277.

[13] Augenheilkunde an der Universität München: http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Augenklinik-und-Poliklinik/de/ueber_uns/geschichte/

[14] Prof. Dr. Oskar Eversbusch: ›Die Augen-Erkrankungen im

Kindesalter‹, Leipzig 1912 (Copyright u. Vorwort 1911), S. 647.

[15] Ebd., S. 608.

[16] Karl May, wie Anm. 2, S. 31f.

[17] Prof. W. [Wilhelm] Uhthoff in Breslau: ›Weitere Beiträge zum Sehenlernen blindgeborener und später mit Erfolg operierter Menschen, sowie zu dem gelegentlich vorkommenden Verlernen des Sehens bei jüngeren Kindern, nebst psychologischen Bemerkungen bei totaler kongenitaler Amaurose‹. In: Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, Vol. 14, Leipzig 1897, S. 222ff. Ich danke Frank Werder für die Beschaffung des Textes.

[18] Brockhaus’ Conversations-Lexikon. Dreizehnte vollständig umgearbeitete Auflage. Dritter Band, Leipzig 1882, S. 173.

[19] Johannes Zeilinger: ›Ist das nicht Gleichnis? Nicht bildlich? Gewiß! Notwendige Klarstellungen zur Blindheitsdiskussion‹. In: M-KMG 127/März 2001, S. 19.

[20] Dr. Theodor Axenfeld (Hg), Professor für Augenheilkunde in Freiburg i. Br : ›Lehrbuch der Augenheilkunde‹, Jena 1912, S. 328f.

[21] Prof. Dr. Oskar Eversbusch, wie Anm. 14, S. 612.

[22] Ebd., S. 647.

[23] Christina Alschner: ›Karl Mays frühkindliches Augenleiden‹. In: Karl May Haus Information, Nummer 19, Hohenstein-Ernstthal 2005, S. 42f.

[24] Johannes Zeilinger: ›Autor in fabula, Karl Mays Psychopathologie und die Bedeutung der Medizin in seinem Orientzyklus‹. Hamburg 2000, S. 23 u. 26.

[25] Ursula Burkhard: ›Die Blinden werden sehen. Schriftenreihe Erziehung und Unterricht‹, Heft 4, Bern und Stuttgart 1969, S. 21.

[26] Christina Alschner, wie Anm. 23, S. 43.

[27] Dr. Woldemar Ludwig Grenser: ›Lehrbuch der Hebammenkunst‹. Leipzig 1863, S. 313.

[28] Dr. Otto Seidenschnur: Darstellung der beabsichtigten Reform des Medicinalwesens im Königreich Sachsen, Erlangen 1846, S. 15.

[29] Ebd., S. 18.

[30] Ebd., S. 2.

[31] Rudolf Lebius: Atavistische und Jugend-Litteratur. In: Die Wahrheit. Freies Deutsches Wochenblatt, Nr. 26 (30. Juni 1906), unpag. (S. 2f.).

[32] Hainer Plaul, wie Anm. 3, S. 91, Endnote 78.

[33] Karl May, wie Anm. 2, S. 28.f.

[34] Prof. Dr. Oskar Eversbusch, wie Anm. 9, S. 646.

[35] Ebd., S. 647.

[36] Vgl. Johannes

Zeilinger, wie Anm. 24, S. 26f.

[37] Licht- und Sonnenschutzbrillen. http://www.optiker.at/archiv/museum/sonnenbrillen/lichtschutz.htm

[38] Karl May, wie Anm. 10, S. 182.

[39] Karl May: ›Die Liebe des Ulanen‹. In: Deutscher Wanderer, Dresden 1883–85, S. 7.

[40] Karl May: ›Der Schut‹, Freiburg 1892, S. 202.

[41] Karl May: ›Im Reiche des silbernen Löwen III‹, Freiburg 1902, S. 295

[42] Zitiert nach Dieter Sudhoff und Hans-Dieter Steinmetz: ›Karl-May-Chronik‹, Bd. 1, Bamberg 2005, S. 467.

[43] Karl May: ›Old Surehand I‹, Freiburg 1894, S. 411f.

[44] Zitiert nach Dieter Sudhoff und Hans-Dieter Steinmetz: ›Karl-May-Chronik‹, Bd. 2, Bamberg 2005, S. 18.

[45] Vgl. Johannes Zeilinger, wie Anm. 24, S. 22f.

[46] Ebd., S. 19.

[47] Karl May, wie Anm. 2, S. 16

[48] Armut: http://de.wikipedia.org/wiki/Armut

[49] Vgl. Johannes Zeilinger, wie Anm. 24, S. 26.

[50] Vgl. William E. Thomas, wie Anm. 8, S. 10.

[51] Karl May: ›Deutsche Herzen, deutsche Helden‹, Dresden 1885–1888, Lfg. 42, S. 994.

[52] Karl May: ›Der Schut‹, Freiburg 1892, S. 129.

[53] Hermann Wohlgschaft: »Das Karl May-Problem ist das Menschheitsproblem«. Zum Wahrheitsgehalt in Mays Selbstbiographie MEIN LEBEN UND STREBEN, 1. Teil. In: ›Der Beobachter an der Elbe‹, Magazin aus dem Karl-May-Museum Radebeul, Nr. 18, Radebeul 2012, S. 16.

[54] Karl May: ›Waldröschen oder die Rächerjagd rund um die Erde‹, Dresden 1882–1884, Lfg. 55, S. 1307.

[55] Karl May, wie Anm. 2, S 32.

[56] Ebd., S. 31.

[57] Karl May, wie Anm. 54, Lfg. 43, S. 1009.

[58] Karl May: ›Der Scout‹, In: Deutscher Hausschatz in Wort und Bild, 15. Jg. 1888/89, Nr. 38, S. 600 u. 602.

[59] Claus Roxin: Einführung »Der Scout«/»Deadly Dust«, Hausschatz-Reprint der KMG, Hamburg 1997, S. 7.

[60] Karl May, wie Anm. 2, S. 36.

[61] Karl May: ›Blind und doch sehend‹. In: ›Himmelsgedanken‹, Freiburg [1900], S. 114.

[62] Karl May: ›In den Schluchten des Balkan‹, Freiburg 1892, S. 179.

[63] Karl May, wie Anm. 54, S. 1258.

[64] Karl May: ›Robert Surcouf‹, In: Deutscher Hausschatz in Wort und Bild, 8. Jg. 1881/82, Nr. 50, S. 799.

[65] Karl May: ›Am Jenseits‹, Freiburg 1899, S. 303.

[66] Karl May: ›Im Reiche des silbernen Löwen III‹, Freiburg 1902, S. 310.

[67] Brief vom 24.12.1902. Zitiert nach Dieter Sudhoff und Hans-Dieter Steinmetz: ›Karl-May-Chronik‹, Bd. 3, Bamberg 2005,, S. 150.

[68] Karl May: ›Ardistan und Dschinnistan II‹, Freiburg 1909, S. 394.

[69] Vgl. William E. Thomas, wie Anm. 8, S. 12.